脳出血で突然の入院、そして片麻痺の後遺症

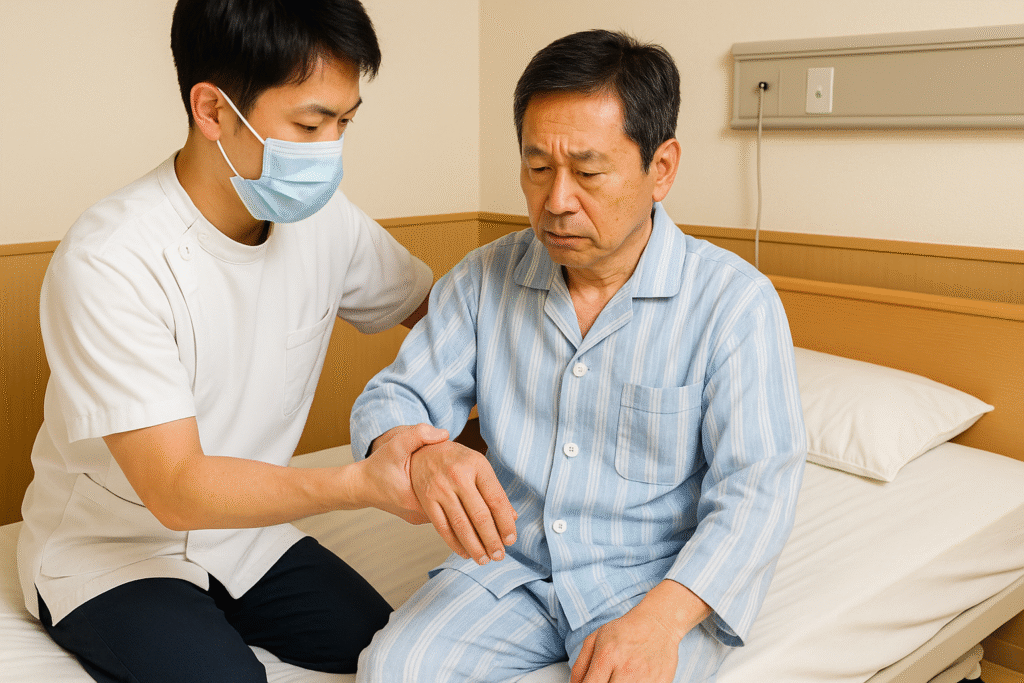

ある日突然、脳出血で倒れた私は、救急搬送され、意識が戻ったときには左半身に麻痺(片麻痺)が残っていました。医師からは、「しばらくの間は酸素吸入とリハビリに集中する必要がある」と説明され、すぐに急性期リハビリが始まりました。

この急性期では、「寝返り」「起き上がり」そして「介助付きでの車椅子への移乗」など、生きるための基本動作を中心とした訓練が続きました。そして、その急性期を経て、私は次のステージである回復期リハビリに移行。いよいよ、「歩行訓練」が始まるタイミングを迎えたのです。

急性期から回復期へ:リハビリのステージ変更

急性期リハビリでは、発症直後の不安定な身体状態に対して、治療と並行しながら慎重にリハビリが行われます。具体的には、麻痺側の手足や体幹の反応を確認しつつ、無理のない範囲でベッド上での体位変換や座位保持、簡単な手足の運動など、身体を徐々に慣らすための初期訓練が中心となります。

一方で、回復期リハビリは、全身状態が安定してきた段階で開始され、より実践的な訓練に移行します。食事や着替え、トイレ動作といった日常生活動作(ADL)の練習や、杖や歩行器を用いた歩行訓練など、自立した生活を目指すための機能回復訓練が中心となります。患者の回復状況に合わせて、個別に目標が設定され、継続的な評価と支援が行われます。

回復期リハビリとは?|目指すのは「自立した生活」

身体機能と日常動作の回復を目指す

回復期リハビリテーションは、発症からある程度時間が経過し、全身状態が安定してきた段階で行われるリハビリであり、身体機能の回復や生活能力の向上において、最も効果が現れやすい重要な時期とされています。

この時期に、どれだけ積極的かつ継続的にリハビリ訓練を積み重ねることができるかが、今後の自立した生活の実現や、職場や家庭への復帰、さらには社会参加の可否に大きな影響を与えるといわれています。そのため、患者一人ひとりの目標や生活背景に合わせた、個別性の高いリハビリプログラムの提供が求められます。

ここでは、主に以下の専門職が関わります。

- 理学療法士(PT):立つ・座る・歩くなどの基本動作訓練

- 作業療法士(OT):食事・排泄・家事・趣味など、日常生活動作の回復支援

理学療法士の役割

理学療法士は、脳卒中やケガ、病気などで身体機能が低下した患者に対し、「座る」「立つ」「歩く」といった基本的な動作の回復を支援します。また、運動療法・温熱療法・電気療法などを組み合わせて、日常生活で必要な動きを無理なく取り戻せるようリハビリを進めます。

作業療法士のサポート

作業療法士は、「食事」「トイレ」「更衣」「家事」などの日常動作だけでなく、「認知機能」や「感情面」まで含めた支援を行う職種です。

作業療法では、以下の3つの能力の維持・向上が目的です。

- 基本的動作能力(感覚・運動・心肺機能)

- 応用的動作能力(日常生活活動)

- 社会的適応能力(就労・趣味・社会活動)

回復期リハビリでの私の実体験

転院から始まった本格的な訓練

急性期での治療と初期リハビリを終えた私は、さらなる回復と機能向上を目指して、より専門的なリハビリが受けられる地方のリハビリテーション病院へ転院しました。転院時の私の状態はまだ不安定で、自力で立ち上がるのがやっと。移動は車椅子が中心で、日常生活の多くに介助が必要な状況でした。

新しく担当になった理学療法士や作業療法士の先生方は、前の病院で行われたリハビリの記録や経過を丁寧に読み取り、現在の身体の機能や動きの癖、生活動作の様子を細かく観察。そのうえで、私の生活目標や回復の段階に合わせた、きめ細やかな個別リハビリ計画を作成してくれました。この計画のもと、いよいよ本格的な回復期リハビリがスタートしたのです。

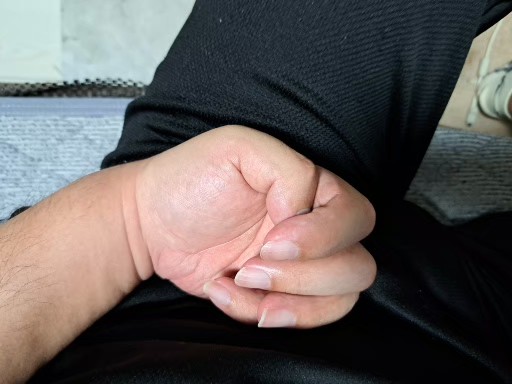

症状の評価とリハビリの方向性

症状の評価と今後のリハビリの方向性を定めるため、まず私の片麻痺の状態について、医師やリハビリスタッフによる詳細な評価が行われました。結果として、私の麻痺の程度は比較的重度であると判断され、特に上肢、なかでも手や指先において感覚や運動の反応が非常に乏しい状況でした。

急性期では、神経の反応を確認するための触覚検査や運動刺激のチェックが慎重に行われており、リハビリの内容も身体への負担を最小限に抑えるよう、ゆっくりとした進行が意識されていました。

しかし、回復期へと移行すると、リハビリのアプローチは一変しました。機能回復を促すと同時に、麻痺によって引き起こされやすい痙縮(けいしゅく)や拘縮(こうしゅく)といった筋肉や関節の異常緊張を未然に防ぐことが重要とされ、ストレッチや関節可動域(ROM)訓練が積極的に導入されました。特に肩関節や手指に対しては、繰り返しの柔軟運動が日課となり、毎日の積み重ねが将来の動作の可能性を広げる鍵になると説明を受けました。