リハビリがスタート

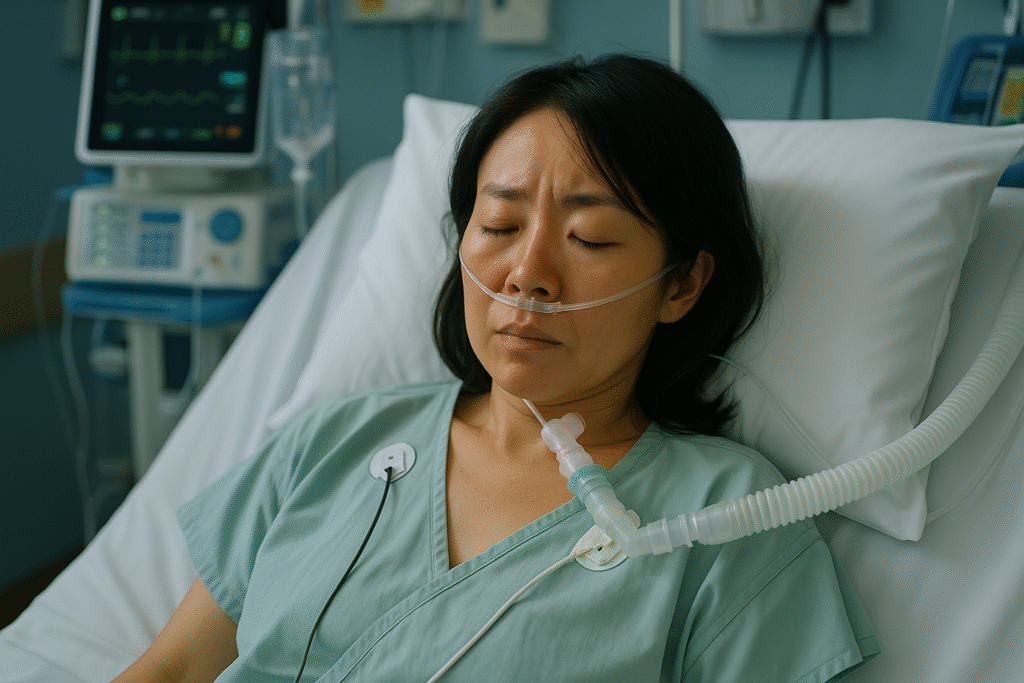

私が脳出血と診断されたとき、医師は左半身麻痺の後遺症が残ることを確認しました。そこで、できるだけ早くリハビリが始まることが決定しました。私自身も、酸素吸入や点滴を受けながらリハビリを開始しました。今回は、この急性期の経験を振り返り、記憶に残っていることを共有したいと思います。

急性期でのリハビリ

急性期は「発症早期に症状の安定を図る時期」とされており、この段階では全身状態の管理が主な目的となります。多くの場合、ベッド上で横になったままリハビリが行われます。具体的には、廃用症候群の予防に努めながら、「血圧」「脈拍」「呼吸数」「体温」などのバイタルサインを注視しつつ、積極的に離床(座位、立位、歩行)することが推奨されています。私もこの時期、様々な悩みを抱えながら、一つ一つの課題を乗り越えていきました。

麻痺の度合いを確認

リハビリ初日、病室で行われた麻痺の確認作業では、どこまで麻痺があるかを調べるために手足を動かしました。可動域や患者の反応を見ながら、麻痺の程度を把握していくのです。しかし、当時の私は状況がよく理解できず、これが一時的なものであることを願っていました。医師や看護師、リハビリの先生に「この麻痺は治るのか?」や「治った事例はあるのか?」と何度も尋ねましたが、麻痺の発生メカニズムを教えてもらう中で、「一部は回復しても、完全には戻らない」との答えを聞いたときには、まだ信じられない気持ちでした。

麻痺の一部が回復

日が経つにつれて、徐々に眠っていた神経が回復し始めました。まず、視覚障害についてですが、視野が左側だけ狭く見える症状が少しずつ改善されていきました。例えば、病院食のお盆の上にあるお椀やお皿は見えるものの、その脇に置かれた果物が見えない状態でしたが、次第に視界が広がってきたのです。また、顔面神経麻痺の影響で、左あごの筋肉が麻痺していたため、食事中に食べ物が漏れ落ちることが多かったのですが、その状況も改善されてきました。

しかし、この段階ではまだ本格的なリハビリに入るには至らず、介助を受けながら車椅子に乗るためのコツを看護師や看護助手から教わりました。これにより、ようやくお風呂やトイレに行くことができ、リハビリルームにも通えるようになりました。

本格的なリハビリがスタート

車椅子の移動が可能になったことで、いよいよ本格的なリハビリが始まりました。元気だった頃には考えられなかったことですが、何日も寝たきりの状態で、左半身が麻痺して運動機能が低下しているため、まずは寝返りや座り方の練習からスタートしました。麻痺が発症した当初は、左手足が全く動かなかったため、自力で座ることもできず、リモコン付きのリクライニングベッドで食事をするのが日常でした。自力で車椅子に乗ることもできず、トイレに行くことすら厳しい状況でしたが、リハビリ訓練を通じて少しずつ進展していくことになります。

麻痺側から起き上がることは物理的に難しく、まずは基本として寝返りや座り方を学ぶことが重要です。先生からは、非麻痺側、つまり私の場合は右側から起きるコツを教えてもらいました。

頭で重心を移動させる

起き上がる際、頭が一番重いことを意識し、頭の動きによって体の動作がスムーズになることをリハビリで学びました。寝返りを打つ際も、頭の傾きを利用することで余計な力を使わずにできることを理解しました。そこから、台の下に足を下ろして座る練習を始めました。立つ際も、頭を前に傾けることで重心を移動させ、立ち上がる訓練をしました。最初は看護師さんや看護助手に抱きかかえられながら車椅子に乗っていましたが、次第に自力で乗る練習へと進むことができました。

人の動作は頭の位置が重要

脳出血で倒れ、片麻痺の後遺症が残った当初は、このまま寝たきりで過ごすのかと絶望していました。しかし、リハビリのおかげで、車椅子で病院内を移動できるようになりました。急性期のリハビリで学んだことは、健常者だった時には経験できない貴重な体験でした。特に、頭を意識せずに身体を動かすと、腰や首に負担がかかることを初めて知りました。

その後、回復期に移るために病院を変え、いよいよ歩くためのリハビリに入る準備を整えました。この急性期の経験は、私にとって自立への第一歩を踏み出す大切な時期となったのです。