片麻痺発症からの自立への道のり

片麻痺の障害は、身体的な制約だけでなく、心理的な負担も伴います。それでも、この障害を乗り越え、できるだけ介助を減らしながら生活することは可能です。私は左半身麻痺を持つ者として、その過程と現在に至るまでの学びを共有したいと思います。

片麻痺の障がいとリハビリ

片麻痺になると、症状の度合いによって、発症時には右または左の手足、顔面の感覚が失われ、自分の意思で手足を動かせない状態が続きます。症状が判明した時点でリハビリが始まりますが、まずは片麻痺がどういった障害かを紹介します。

片麻痺とは?

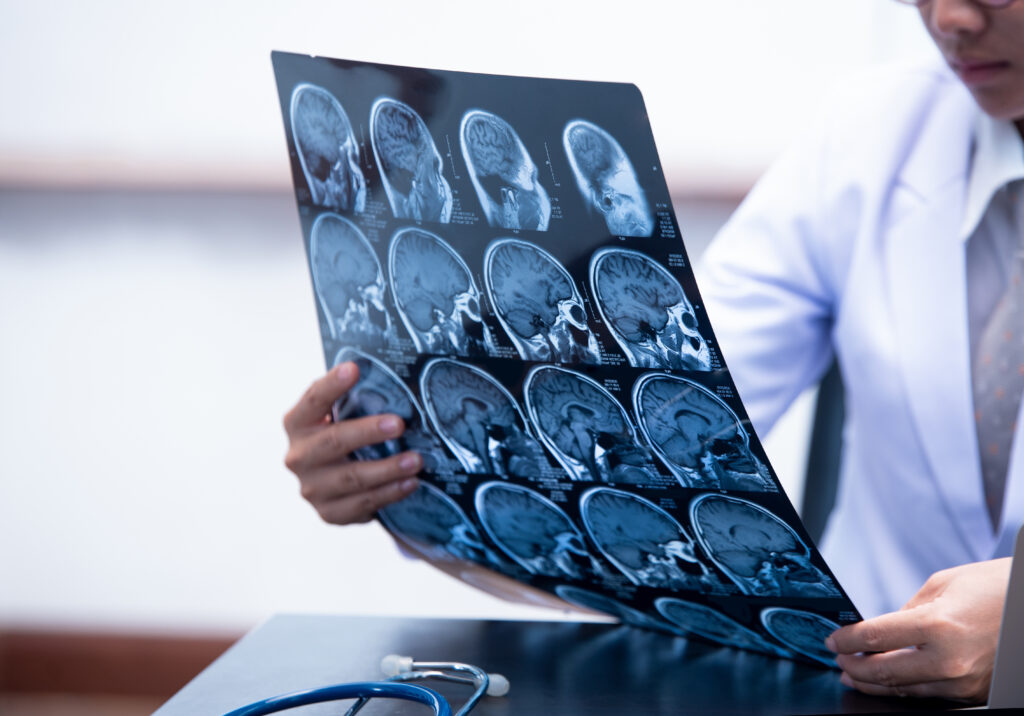

片麻痺は、身体の片側(左側または右側)に麻痺が生じる状態を指します。主な原因は脳卒中であり、特に脳の片側半球にある皮質脊髄路が損傷されることで発症します。この経路は、脳から筋肉へ運動の指令を送る役割を果たしており、損傷があるとその指令が正常に伝わらず麻痺が生じます。

片麻痺は、通常、右脳が損傷を受けた場合には左側の身体に、左脳が損傷を受けた場合には右側の身体に影響を与えます。これにより、手足の動きが制限され、感覚の喪失やバランスの問題が生じることがあります。麻痺の程度は人によって異なり、軽度から重度まで様々です。

片麻痺発症の原因

原因には「脊髄損傷」、「脳腫瘍」、「脳感染症」などがあります。これらの後遺症は、運動障害だけでなく「感覚」や「記憶」、「認知」などにも影響を及ぼすことがあります。

私自身は、脳出血の一種である「右被殻出血」と診断され、左半身麻痺の後遺症が残りました。

麻痺の発症時からリハビリ開始!?

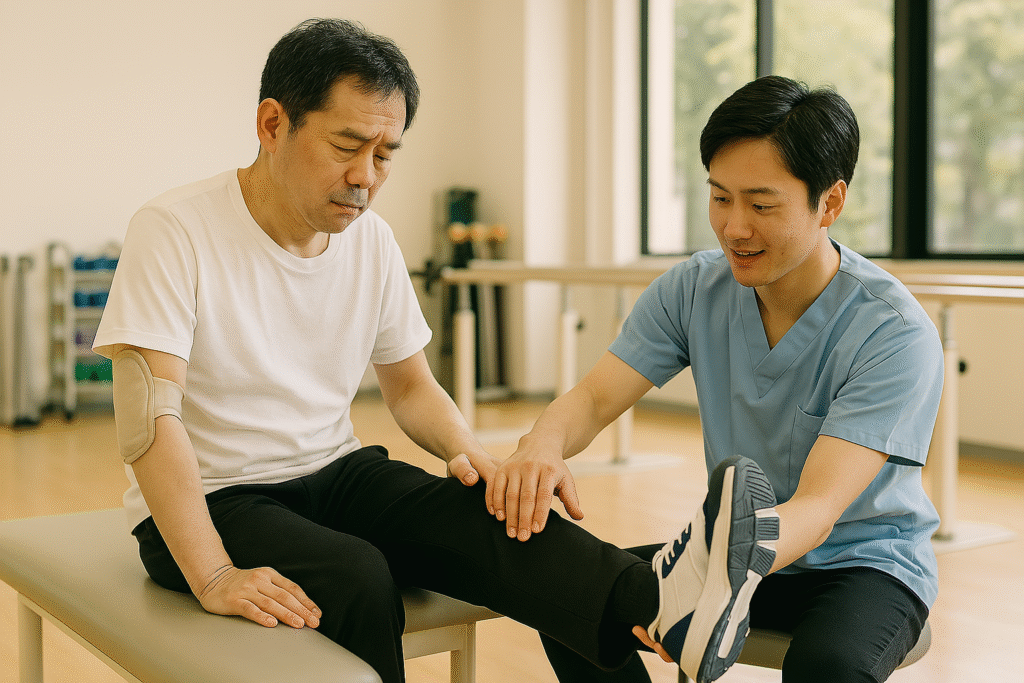

私は職場で倒れ、救急車で病院に運ばれました。病院に着くと、先生が何かを説明し、CTスキャンなどを受けるまで意識がありました。そして、集中治療室から一般病室に移された時点で、理学療法士が来てリハビリが始まりました。

4つのステージに分けたリハビリ計画

リハビリ担当の先生から、麻痺の症状が判明した時点で早くリハビリを始めることが重要だと説明を受けました。その後、麻痺の状態を把握し、自立できるように「急性期」、「回復期」、「生活期」、「終末期」の4つのステージに分けたリハビリ計画が立てられました。

急性期

急性期のリハビリは、発症から48時間以内に開始するのが理想です。安静が前提ですが、点滴や酸素吸入をしながらリハビリを行うこともあります。長期間ベッドに寝たままだと、麻痺側の関節が硬直したり、非麻痺側の筋力が衰えたり、床ずれが起こる可能性があります。このため、発症直後から手足のストレッチやベッドサイドでの訓練を行い、離床を目指します。

回復期

回復期のリハビリは、自宅や施設での生活を可能にするための訓練です。この期間はリハビリの時間や内容が増え、日常生活動作を再獲得するために集中的に行われます。

生活期

生活期のリハビリは、主に自宅にスタッフが訪問するか、施設に通う形で行われます。訪問リハビリでは、自宅での動作練習や家族への指導を行い、通所リハビリでは生活機能の維持や外出機会の提供が目的です。この時期は、自分らしい生活を送るために工夫する重要な時期です。

終末期

終末期のリハビリは、病気や加齢により生命を脅かす疾患に直面している方が対象です。この時期でも、自分の力でトイレや着替え、食事などの日常生活動作を行うことは、自分らしく生活するために重要です。

まとめ

私は脳出血から左半身麻痺の障害を持ち、絶望と挫折から始まりました。4つのステージのうち、最初の3つを経験しました。書籍やブログ記事などの体験談が、社会復帰の生きる原動力となったのは間違いありません。これから同じ境遇の方々に、私の貴重な経験を共有できればと思っています。