「ブッドレア」

基本情報

- 和名:ブッドレア(フサフジウツギ)

- 学名:Buddleja davidii

- 科名:ゴマノハグサ科(※APG分類ではフジウツギ科)

- 原産地:中国~チベット原産

- 開花期:7月~9月頃

- 花色:紫・ピンク・白・黄色など

- 別名:バタフライブッシュ(Butterfly bush)

→ 強い香りと蜜で蝶を多く引き寄せるため。

ブッドレアについて

特徴

- 花穂:小さな花が円錐状に集まり、20cm前後の房になって咲く。

- 香り:甘く強い芳香を放ち、蝶や蜂を誘う。特にアゲハチョウなど大きな蝶が好む。

- 樹形:低木~中木で、剪定に強く、庭木や生け垣にも利用される。

- 繁殖力:丈夫で育てやすく、世界各地で観賞用に広まった。

花言葉:「恋の予感」

由来

ブッドレアに「恋の予感」という花言葉が与えられた背景には、次のようなイメージが関わっています。

- 蝶を呼ぶ花

- ブッドレアの甘い香りと蜜は、遠くからでも蝶を惹きつける。

- 「蝶=恋の訪れやロマンの象徴」とされる文化的な連想から、「恋の予感」という花言葉につながった。

- 長く伸びる花房

- 先へ先へと伸びるように咲く花穂は、「これから始まる新しい出来事」や「未来への期待」を思わせる。

- そこに「まだ始まっていない恋の兆し」のイメージが重なる。

- 甘い香りと華やかな姿

- 見る者を引き寄せるような芳香と色彩が、「心を惹かれる瞬間=恋の予感」を象徴すると考えられた。

「恋の予感、ブッドレアの庭で」

その庭は、夏の午後になると甘い香りで満ちあふれる。濃い紫や淡いピンクの房状の花が風に揺れ、蝶たちが次々と舞い降りてくる。まるで誰かが秘密の手紙を撒いているかのように、ブッドレアは無数の羽音を呼び寄せていた。

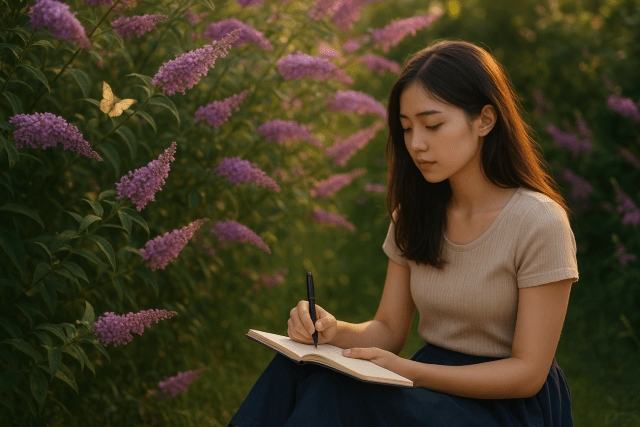

陽菜(ひな)は、その庭の隅に腰を下ろし、ノートを広げていた。大学の卒論の題材に「植物と人の感情の関係」を選んだのは、きっと自分でも気づかない心の欲求だったのだろう。最近、彼女は心の中で小さなざわめきを抱えていた。それはまだ「恋」と呼ぶには幼く、でも確かに胸を騒がせる気配だった。

ノートには、こんな言葉が走り書きされている。

「ブッドレア――蝶を呼ぶ花。蝶=恋やロマンの象徴。花言葉は『恋の予感』。」

ペンを止めたとき、視界の端に蝶がひらりと舞った。淡い黄色のアゲハチョウだ。陽菜は思わず手を伸ばすが、その羽はするりと逃げるように花へ吸い寄せられていく。まるで「追いかけてごらん」と誘っているように見えて、胸がくすぐったくなった。

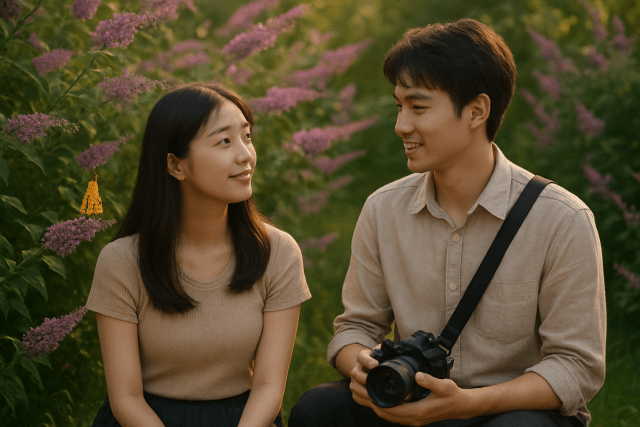

そのとき、庭の門が開く音がした。顔を上げると、幼なじみの悠人(ゆうと)が立っていた。背に背負ったカメラが陽を受けてきらりと光る。

「やっぱりここにいたか」

「悠人……どうして?」

「夏の蝶を撮りたくて。ブッドレアが咲いたって聞いたから」

彼はためらいなく庭に入り、ファインダーを覗き込みながらシャッターを切った。その真剣な横顔を見ていると、胸の奥にさざ波のような熱が広がる。

「ほら、見てみろよ」

悠人が液晶画面を差し出す。そこには紫のブッドレアに止まる蝶と、その背後でノートを抱えた自分の姿が写っていた。

「……私まで映ってる」

「いいだろ。蝶と花と、君。全部そろって“予感”の絵になる」

その言葉に、陽菜の心臓が跳ねた。なぜ彼が花言葉のことを知っているのか、考える余裕もなかった。ただ耳に残った「予感」という響きが、胸の奥を甘く震わせた。

風が吹き、房の花々が揺れる。蝶が群れをなして舞い上がり、空へ溶けていった。陽菜は思った。――このざわめきは、ブッドレアの香りがもたらした一時の幻ではない。きっと新しい物語の始まりなのだ。

悠人がレンズを下ろし、静かに言った。

「この庭で、来年もまた一緒に写真を撮ろうな」

その約束は、まだ恋とは呼べない。けれど確かに「予感」として陽菜の胸に刻まれた。紫の花が揺れ、甘い香りが二人を包み込む。まるでブッドレア自身が祝福しているように。

――恋の予感は、いつだって蝶の羽音とともにやってくる。